ルイス・キャロル探索

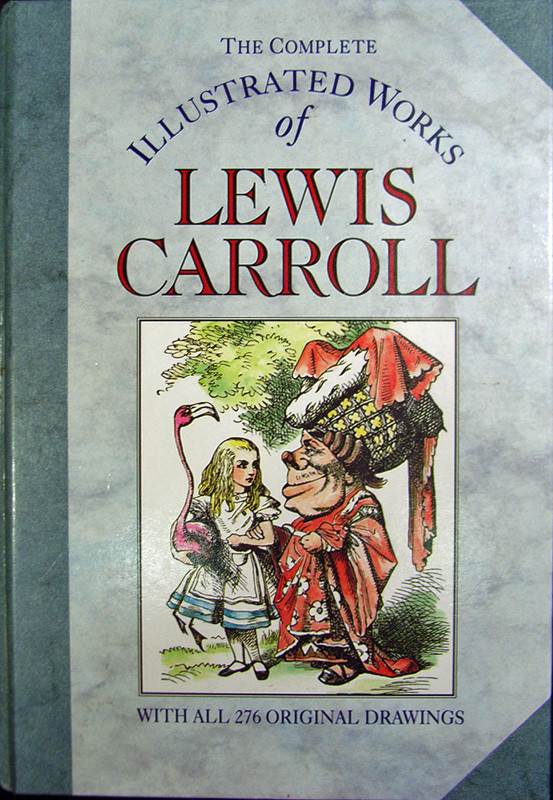

「ブックオフで面白い本を見つけた」と友人がブログに書いていた。ルイス・キャロルのイラスト入りの作品集で、「不思議の国のアリス」から何から、ずらっと載っているという。

ふと思い出して、「ハイアワサの詩は載ってない?」と聞いてみたら、「出てます。でもあなたが興味のありそうなカメラの絵は出てません」と。いやいや、実は手元にある詩のコピーの出典が不明なので……などというやり取りの末に、どうやらその本らしいとなった。

◆ハイアワサってだれ?

ずいぶん前だが、ロンドンの暗箱カメラのコレクターを訪ねたときのこと。ルイス・キャロルがカメラマンだったという話になって、彼が使った機材がまだどこそこにあるとか、そんな会話のあと、別れぎわにくれたのがそのコピーだった。

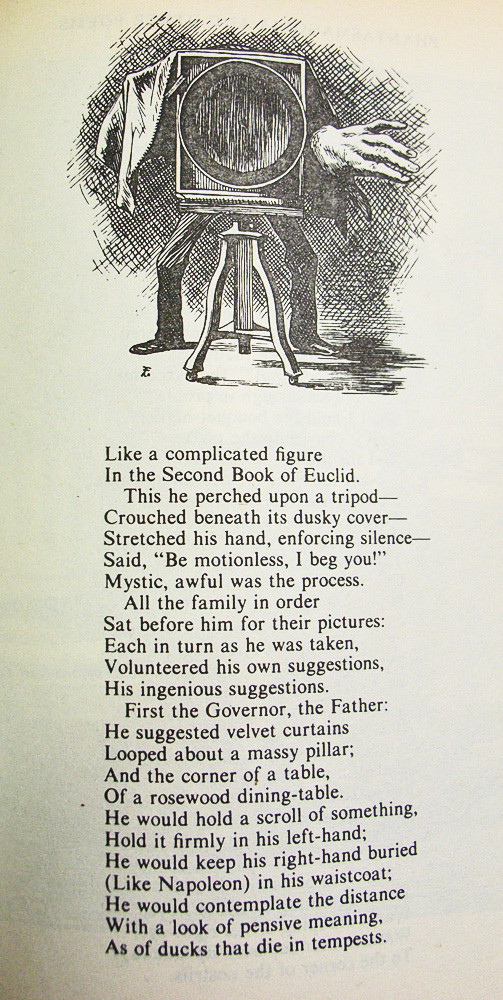

タイトルは「ハイアワサの写真撮影」。ハイアワサという変な名前の写真師が、ある名士の家を訪れて家族を1人ひとり写真に撮る。しかしみんな動いてしまって失敗だったという他愛もない詩で、漫画めいたイラストがいくつかついていた。

それより詩の1行が気になった。ハイアワサが写真を撮るとき、被写体にかけたひと言である。湿板の時代だから、露光には何秒もかかる。レンズキャップをはずすとき、イギリスの写真師はなんといったか。キャロルは「Be motionless, I beg you」と書いていた。

なんと古風な、まるでシェークスピアである。しかし、「お願い」といいながらもきっぱりとした命令口調。日本でも幕末の写真師は「お動きあそばしませぬように」といったのだそうだが、ニュアンスとしてはそっくりだ。被写体よりカメラの方が偉かった時代である。

これは前にも書いたのだが、不勉強で「ハイアワサ」が何であるかは知らなかった。ところが、この友人は博学で、「ロングフェローの詩に出てくるインディアンの名前だ」という。そこで、さっそく現物を見せてもらった。

これがなんと900ページを超える大冊だった。出版は1993年だが、イラストはそれぞれの作品のオリジナルが網羅されているらしい。「不思議の国のアリス」は1865年版、「ハイアワサ」は1869年(イラストつきは1883年)とある。これがブックオフで1000円だったんだと。

それはともかく、ハイアワサである。たしかに前書きに「Song of Hiawatha」への言及があって、広く知られていたロングフェローの詩の韻律をまねて、当時の写真の撮り方をパロディーにしたものらしい。キャロルの意図も、最先端の写真術を誇示している風で、わざわざ「韻律ではなくて中身をみてほしい」と書いていた。

◆アブナイおじさんだった?

ルイス・キャロルは、本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン(1832-98年)。オクスフォードの数学者で写真家、作家。世に知られている順番は逆で、まずは「アリス」の作者で、次が写真家、数学教師の仕事には、あまり熱心ではなかったという。

写真には20代半ばから熱をあげて、生涯に3000枚を撮ったといわれる。が、そのほとんどは知人や家族の肖像写真で、とりわけ幼い少女たちのものが多い。「不思議の国のアリス」も、写真のモデルのひとりだったアリス・リデルという少女に話して効かせた空想物語だ。それを、肉筆の冊子に作ってクリスマスにプレゼントした「地下の国のアリス」が元である。(レンズを持つルイス・キャロル)

しかしキャロルは、彼女たちが成長すると興味を示さなかったというから、いささか危ないおじさんだったというのが定説だ。ヌードも撮ったといわれ、親たちともめることもあったようだ。現存している写真は1000枚以下で、ヌードは6枚だけ。かなりの数が破棄されたといわれる。

ただ、写真の腕は見事なものだ。湿板写真を戸外で撮るには、カメラ機材のほかに暗室用のテントや薬品類まで持ち歩く必要があった。しかも露光に数秒はかかったから、少女たちにはかなり苦痛だったに違いない。

そうした不自由な条件下でも、集合写真での構成の巧みさ、少女たちに物語風の装いをさせたりとか、さまざまな思いをこめて、画像としてもトップクラスの結果を残している。(アリス・リデル。何の物語なのか「乞食の少女」という設定らしく、裸足で胸元をはだけている)

彼は写真館も持っていて、写真はきっちりと整理され、記録は毎日克明につけていたという。そうした写真に詩や短文を加えたアルバムをプレゼントしたり、パーティーなどで見せたりしていた。これはまた、さまざまなコミュニティーに入り込む手がかりにもなって、新たな被写体の発掘につながったのではなかろうか。少女たちは、数年もすると大人になってしまうのだから。

キャロルは1880年、突然写真を撮るのをやめてしまった。理由はわからないと伝記はいう。彼の死後(98年)も、遺族は日記やメモ類の公表を拒否したからだ。しかし1880年は写真史の上では重要な年である。乾板が一般化した年なのだ。

◆写真を突然やめたわけは?

乾板の登場は革命だった。湿板に較べ感度が20倍、暗室や薬品を持ち歩かなくていい。写真師は身軽になり、撮影にかかる時間も現代とあまり違わなくなった。動いている人物や笑顔も撮れるようになった。すべての写真師に夢のようなメデイアの登場だった。

感度の高い乾板を手にした当時の写真家たちは、だれもが早いシャッターを使った新たな絵づくりに夢中になった。しかしキャロルは、四半世紀ものキャリアがあったにもかかわらず、その気はなかったらしい。写真をやめたときキャロルはまだ48歳だった。なんとも奇妙なことである。

キャロルが湿板写真のややこしい作業、つまりワザに習熟していたことは、作品を見ればわかる。後の時代の乾板やフィルムのあがりにもひけをとらない。また薬品にも詳しかったようで、「ハイアワサ」に書き加えた一節には、薬品の名前が出てきたりもする。それも湿板の技術がもう終わってからの加筆である。これは何を意味するのか。

面倒なワザを必要としない乾板は、アマチュアのブームを生んで写真を撮る人は珍しい存在ではなくなった。写される側からすれば、別にキャロルでなくてもよくなった。まして、フィールドでポーズをとる少女たちにとっては、キャロルの写真撮影は退屈な時間だったに違いない。

ひょっとして彼は、湿板の撮影に要する長い時間が必要だったのではなかろうか。少女たちと過ごす時間である。(リデル家の3姉妹。右がアリス。湿板写真でこんなポーズが撮れるとは‥‥)

湿板はまずテントを張って暗室を作り、カメラを組み立て、モデルにポーズをつけて構図を決め、ピントを合わせる。それから暗室で湿板を作り、カメラにセットして撮影、引き続き暗室で現像までする。この間少女たちは、じっと待っていたのだろう。

キャロルは少女たちに声をかけ続けていたに違いない。撮影場所までの往復もある。「不思議の国のアリス」も、そうした物語から生まれたのである。しかし、乾板にはそんな時間も物語も必要ない。シャッターを使えば、あの「Be motionless, I beg you」という声かけすら要らなかった。キャロルにとって乾板は、写真のもっとも肝心の部分を欠いたものだったのではないだろうか。むろん推測だが‥‥。

◆写真が芸術になるころ

彼が撮った写真の1枚に、写真家ジュリア・マーガレット・キャメロンと2人の息子の肖像がある。どういう経緯かはわからないが、キャメロンの2人の息子がまだ幼いので、写真に手を染める大分以前のようだ。というのも、彼女が写真を始めたのが48歳のとき。娘からカメラを贈られたからだった。

異色のアマチュアである。彼女は主として室内でのポートレート撮影にいそしむ。感度の低い湿板では厳しい暗い室内でも、逆光、半逆光でも平気で撮った。光量不足から絞りも開いた。長時間露光もいとわない。ピントもはずれる。被写体もブレる……。

しかしこれが、彼女の写真を独特のものにする。当時の肖像写真の常識を破った、陰影の深い印象的な画像や、いまでいうソフトフォーカスの写真が、かえってアートとして注目されるようになったのだった。

彼女はインドで生まれ、法律家だった夫の引退で1848年にロンドンに移った。写真は64年からで、ロンドン写真協会のメンバーになり、作品はすべてコピーライト登録された。姉妹のひとりがサロンを開いていたので、芸術家や名士のポートレートも数多く残している。

1875年に一家は再びセイロン(いまのスリランカ)へ渡ったため、写真家生活はわずか11年と短かったが、ソフトポートレートの先駆者として、写真史に残した足跡は大きかった。(キャメロンが初期に撮った夫、Charles Hay Cameron。こんな光線で撮る人はそれまでいなかった)

キャメロンとキャロルとの接点がどうだったのかは不明だが、48歳で写真をやめたキャロルの方は、腕ははるかにいいにもかかわらず、写真としては平凡な肖像の域にとどまっているのは皮肉である。やはり、撮る目的や写真そのものについての考えが違ったということなのであろう。

最近のことだが、フランスの写真家ブラッサイ(1899-1984)が「ハイアワサ」の詩に言及しているのを知って驚いた。晩年に打ち込んだ「プルースト/写真」という著作だ。プルーストの時代の写真の撮り方を示す例として引いているのだが、ブラッサイからすると100年も前の詩である。単なるパロディー以上のものだったのかもしれない。

話は少しそれるが、プルーストが好きな方にこの本はお薦めである。プルーストの写真好きはよく知られているが、研究者の大方は無邪気なし好と考えていた。しかしブラッサイは、プルーストの写真への執着が尋常でないことに気づく。そして丹念な探求の末に、プルーストの発想や思考、「失われた時を求めて」の展開に、写真が大きな位置を占めていたと確信するのである。

◆撮ってはじめて見えてくるもの

ブラッサイによると、プルーストにとって写真は、記憶をより鮮明に定着させるもの、無意識のもの(潜像)を浮かび上がらせる(現像)もの、とらえどころのない「時」をつなぎ止めるものと考えていたというのだ。

「自分自身を鋭敏な乾板として、青年時代からたくわえた潜像を生涯をかけて現像・定着した。それが、巨大な写真『失われた時を求めて』だ」とまで書いている。

この視点はそれまでだれも思い及ばなかったもので、写真家ならではの説得力のある論考である。これを読んでふと、ルイス・キャロルが聞いたら、手を打ったかもしれないなと思った。

プルーストは自分で撮ることはしなかったが、2人に共通しているのは、関心の第1は人間写真であること、自らの心を投影するものだったという点である。時代も個性もこだわりも異なる2人だが、写真は文学を支える仕掛けのひとつであって、写真それ自体はアートではなかった? そんな気がするからである。

ブラッサイはまた、「撮る側に回ったから、プルーストを見抜けた」という意味のこともいっている。最初に読んだとき見過ごしたのは、まだ写真家でなかったからだと。これはよくわかる。実際に古い暗箱を組み立てて写真を撮っていると、古い写真を見る目も違ってくるものである。

大判カメラの仕組みや撮り方は、キャロルやもっと前のダゲレオタイプの時代ですら、基本的に現代と変わらない。変わったのは感剤(フィルム部分)だけである。むろんいま使うのは現代の高感度フィルムだが、ときには乾板の時代のカメラやレンズで撮ることもある。そこでわかるのだ。

アリス・リデルを撮ったキャロルの技術がどれほど凄いか。リンカーンをダゲレオタイプでとったマシュー・ブレイディーのワザ……美術館で古写真と向き合って、「負けた」と思ったことがどれだけあったことか。そしてもちろん、「ハイアワサ」のパロディーの意味も。

これらは、押せば写るデジカメでいくら撮っても、まず理解できない。また、古写真をどんなに沢山見ていようと、見るだけでは絶対に感ずることはできない。大判を撮ってみてはじめて、響きあえるものなのである。

(写真右上は、珍しい乾板ポストカード・カメラで。光線漏れでホントの古写真みたいになった。上は解体家屋を撮っていたら、やってきた女の子。日本のアリスは優雅にはならなくてちょっとかわいそう)